この夏、Centro Escolar de Vale de Ílhavo(ポルトガル)の3歳から10歳までの65人の小学生が、Aveiro地域の干潟を訪れました。この活動は、このユニークな生態系に隠された自然の宝物に対する意識を喚起し、未来を担う次世代に STEMへの関心を 植え付けることを目的としています。環境海洋研究センター(CESAM)の科学チームが指導するこの活動は、「海洋の10年」に承認された活動です。

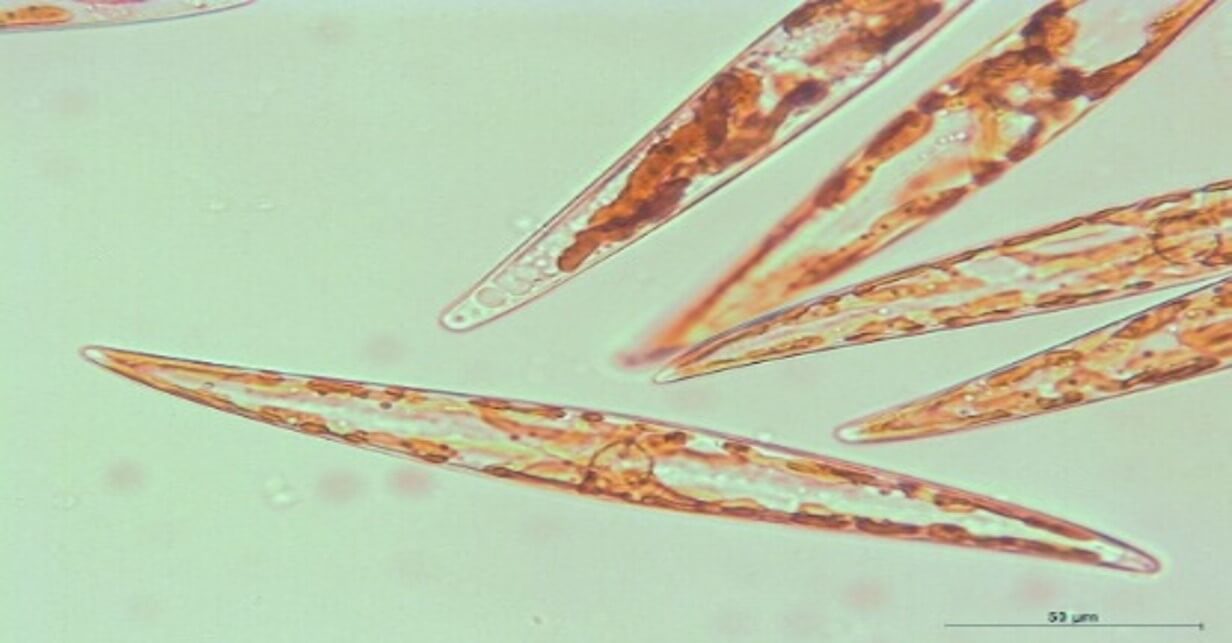

干潟は、さまざまな生物が生息するユニークな生態系です。その中でも、ほとんど目にすることができず、広く知られていないのが、珪藻という微細な藻類である。珪藻は、太陽光と大気中の二酸化炭素を利用して、バイオマスと酸素を生産しています。「珪藻は、太陽光と相互作用する小さなガラスの殻を作ります」と、科学チームの一員で研究室の修士課程に在籍するベラ・カルドーゾとアレクサンドラ・バストスは説明する。「私たちはこの殻を採取し、光学顕微鏡で研究しています」。この研究室では、珪藻の光学的・光化学的特性や、珪藻が環境とどのように相互作用し、変化する要因にどのように対処しているかを調べているのです。

早朝、65名の小学生とその教師はバスでアヴェイロの塩田に移動し、4名の科学者の案内で子供たちは干潟に入りました。ゴム長靴、シャベル、バケツを装備した子供たちは、晴天の下、泥と臭いのする堆積物からサンプルを採取しました。さて、子どもたちは何か楽しい宝物を見つけたのでしょうか?学校に戻って泥を光学顕微鏡で分析したところ、ピカピカに光って動き回る小さな珪藻類が発見されました。この体験に触発された子供たちは、遊び道具を使って自分たちの珪藻を作り、保護者に自慢げに見せていました。

主催者のJohannes W. GoesslingとSilja Frankenbachは、彼らの好奇心と創造性に感心しました。「我々は、彼らがしばらくの間、塩湿地に私たちのSafariを覚えていることを期待しています。ここは彼らの家であり、彼らの生態系なのです。彼らが成長したら、このすべてを管理するのは彼らの仕事です。この活動は、地球規模の気候変動を緩和することが急務であることに注意を喚起するものです。地球は驚くべき速さで変化しており、それに対処しなければならないのは若い世代なのです。